2025-04-10

逮捕��需要符合哪些條件?律師解析逮捕定義、要件與流程

雷皓明 律師

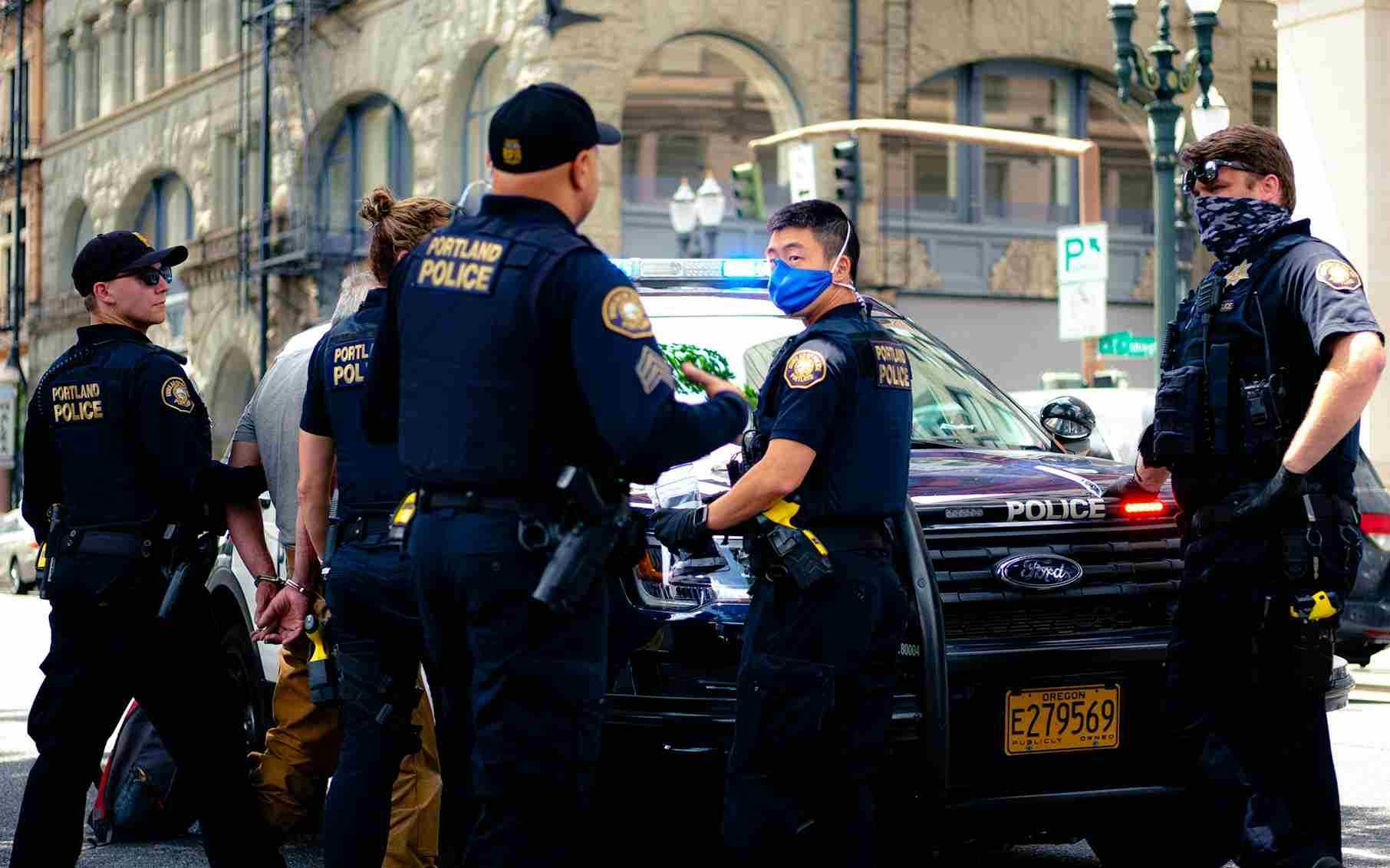

在台灣的刑事訴訟中,逮捕是一項重要的司法程序。它是為了確保犯罪嫌疑人到場配合調查,以利後續的定罪與羈押。那麼,究竟什麼情況下可以逮捕一個人呢?逮捕有哪些要件和流程呢?讓我們一起來了解。

(1)逮捕的定義與目的

逮捕的主要目的是確保涉嫌重大犯罪的人到場配合調查與審判。執法人員在逮捕嫌疑人時,通常已掌握一定程度的犯罪事證,因此不需要事先取得法院許可。然而,若事後證據不足,或嫌疑不成立,被逮捕者應該被無罪釋放。

(2)逮捕與拘提在程序與對象上的不同

- 拘提需要事先取得法院簽發的拘票,而逮捕不需要任何令狀。

- 拘提的對象可以是犯罪嫌疑人或證人,而逮捕的對象則限於通緝犯、現行犯,以及自行到案且有羈押必要的嫌疑人。

- 拘提程序相對正式,需要書面文件;逮捕程序則較為簡便,可以當場執行。

綜上所述,雖然拘捕和逮捕都會暫時剝奪人身自由,但兩者在適用情形與法律程序上有明顯區別。民眾應了解自身權益,配合執法人員依法執行公務,同時也要提高警覺,避免成為犯罪嫌疑人而遭逮捕。

2. 逮捕的構成要件與適用情形

逮捕是為了確保犯罪嫌疑人無法逃脫、毀損證據或危害社會安全,而採取的強制措施。逮捕的對象主要包括通緝犯、現行犯以及羈押前的被告。以下將詳細說明各類型逮捕的要件與執行方式:

(1)通緝犯的逮捕要件與執行者

通緝犯在經過通告或公告後,檢察官與司法警察官可直接逮捕,利害關係人也有權逮捕通緝犯。這是為了避免通緝犯繼續逃亡,及時將其繩之以法。

(2)現行犯的逮捕要件與任何人的逮捕權

現行犯是指正在實施犯罪或剛犯罪完畢的人。只要有人喊抓賊,而嫌疑人身上持有兇器、贓物,或是有明顯犯罪痕跡,任何人都可以逮捕現行犯,將其移送警察機關處理。

(3)羈押前被告的逮捕程序

對於可能逃亡或湮滅證據的被告,檢察官會在訊問後,先行逮捕並向法院聲請羈押。這是為了防止被告在審判前有機會逃脫或干擾偵查,確保案件順利進行。

3. 民眾面對現行犯的正確處理方式

當民眾遇到現行犯時,正確的處理方式至關重要。現行犯是指在犯罪當下或犯罪結束後立即被發現的人,而準現行犯則是被認定可能為現行犯的人。民��眾在面對這些情況時,需要謹慎評估並採取適當的行動。

(1)辨別現行犯與準現行犯

為了正確處理現行犯,民眾首先需要學會辨別現行犯和準現行犯。以下是一些可以幫助辨別的線索:

- 現行犯通常在犯罪現場或犯罪發生後立即被發現。

- 準現行犯可能被他人指認為犯罪嫌疑人,或身上帶有兇器、贓物等犯罪痕跡。

(2)民眾逮捕現行犯的步驟

一旦確認現行犯身份,民眾可以遵循以下步驟進行逮捕:

- 評估自身能力,在確保安全的前提下採取行動。

- 在合理範圍內制止現行犯,避免過度使用武力。

- 立即報警,並將現行犯移交警方處理。

即使是告訴乃論罪的現行犯,警察在認定嫌疑重大時,也可以直接進行逮捕。民眾參與逮捕現行犯的過程中,應始終注意自身安全,並配合司法程序,提供必要的協助。

※網站聲明:

- 著作權由「喆律法律事務所」所有,非經正式書面授權,不得任意使用。

- 文章資料內容僅供參考,不宜直接引用為主張或訴訟用途,具體個案仍請洽詢專業律師。

- 法令具時效性,文章內容及所引用資料,請自行查核法令動態及現行有效之實務見解。