2025-04-11

重傷害罪與傷害罪差在哪?律師解析構成要件與可能刑期!

雷皓明 律師

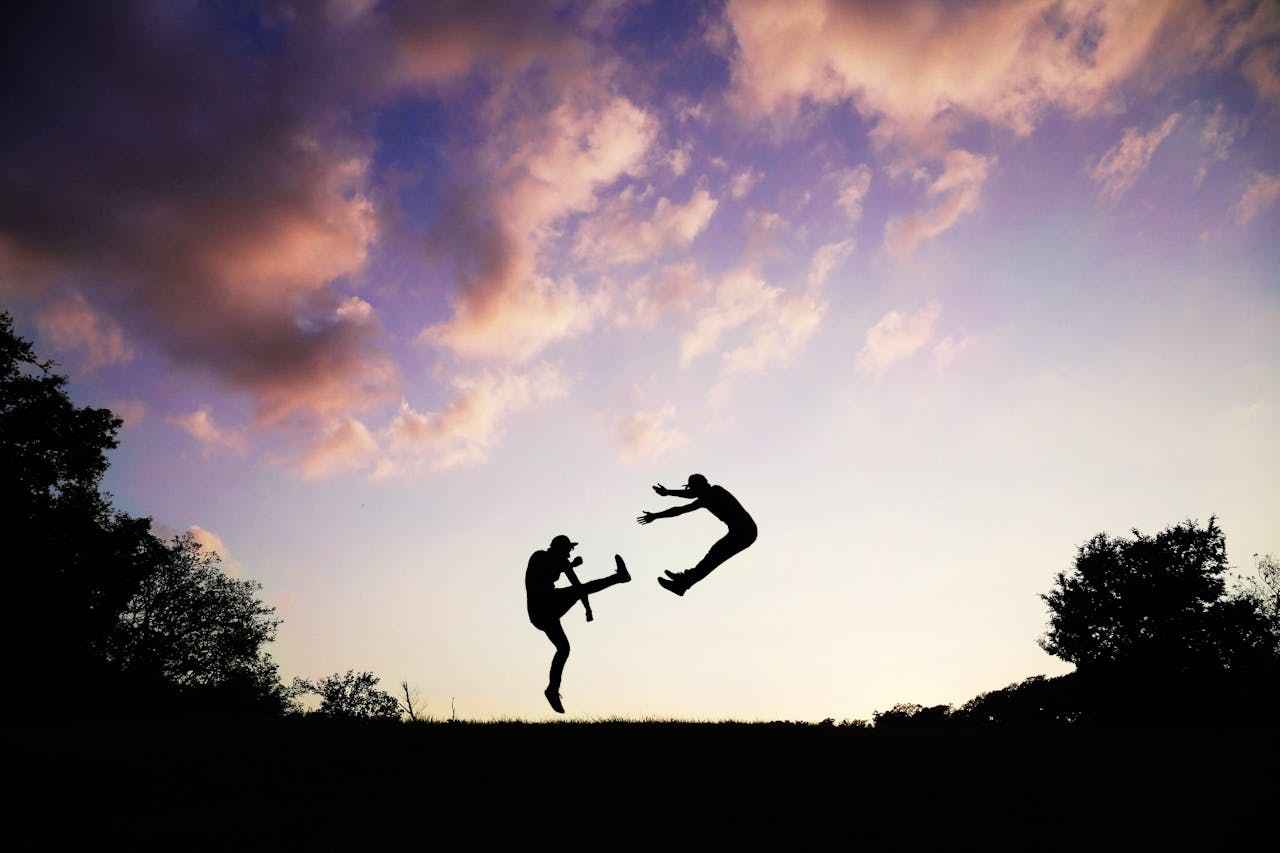

在台灣,傷害他人身體健康的行為,可能構成刑法上的傷害罪或重傷害罪。這兩種罪名雖然都涉及故意傷害,但在構成要件、法定刑上有所不同。身為國民,了解兩罪的區別,有助於避免觸法,保障自身權益。接下來,就讓我們深入探討重傷害罪與傷害罪的差異,以及在實務上可能面臨的法律問題。

1. 重傷害罪的特殊性與加重處罰

重傷害罪是傷害罪的加重類型,對受害者造成更嚴重的身心創傷。根據刑法規定,重傷害罪須符合特定的法定要件,才能構成此罪名並加重處罰。

(1)重傷害罪的法定要件

重傷害罪的法定要件包括:

- 毀敗受害者的視聽、言語、味嗅等感官機能

- 毀敗受害者的肢體或生殖機能

- 對受害者造成其他重大不治或難治的傷害,如導致其成為植物人狀態

只有符合刑法第10條規定的這幾種重傷情形,才能構成重傷害罪。

(2)重傷害罪的未遂犯處罰

與一般傷害罪不同的是,重傷害罪的未遂犯也會受到處罰。這意味著,即便行為人未能成功對受害者造成重傷,但已著手實行構成重傷害的行為,仍將面臨法律制裁。

2. 傷害致死與重傷致死的區別

當受害者因傷害行為而不幸身亡時,依照行為人的主觀犯意,可能構成「傷害致死罪」或「重傷害致死罪」。兩者的區別在於行為人是基於故意傷害或過失傷害的犯意而為之。

傷害致死罪屬於加重結果犯,法定刑為7年以上有期徒刑或無期徒刑;而重傷致死罪的刑度更重,可處10年以上有期徒刑或無期徒刑。雖然兩者在客觀結果上相同,但主觀犯意有所不同。司法實務上,會綜合考量行兇手段、兇器、受傷部位程度,以及行為人陳述的動機等因素,以判斷是否基於輕重傷害的故意。

值得注意的是,傷害致死罪與重傷致死罪皆為非告訴乃論之罪,一經起訴,法官可能判處緩刑。若不服判決,被告仍可上訴至第三審,尋求救濟。無論是故意或過失傷害致人於死,都會對加害人與受害者家屬造成嚴重影響,因此應謹慎面對任何可能導致傷亡的行為。

3. 律師解析傷害罪與重傷害罪的實務案例

在實務中,傷害罪與重傷害罪的判定常因案情不同而有所差異。以下舉兩個案例進行說明:案例一中,A拿刀砍B頭部導致B成為植物人,若A的主觀意圖是要讓B重傷,則直接砍B頸部即可構成故意重傷罪。案例二中,A割傷B左手作為警告,但B因傷口感染而不得不截肢,此時A雖然並未預料到會造成重傷的結果,但仍須負擔故意輕傷致重傷罪的刑責。

值得注意的是,重傷罪和輕傷致重傷罪在起訴後仍有可能被判處緩刑,而當法定刑期超過3年時,被告還可以上訴至第三審。此外,在處理傷害案件時,務必留意普通傷害罪和過失傷害罪屬於告訴乃論,其追訴期限為案發後6個月,一旦超過時效就無法再提告。

傷害罪中最嚴重的情況莫過於致人於死,此時若行為人主觀上有殺人故意,則可能構成殺人罪;但若僅是故意傷害卻意外導致被害人死亡,則可能成立傷害致死罪。兩者在法定刑上有很大差異,實務上必須仔細論究行為人的主觀犯意,才能正確適用法條,維護公平正義。

※網站聲明:

- 著作權由「喆律法律事務所」所有,非經正式書面授權,不得任意使用。

- 文章資料內容僅供參考,不宜直接引用為主張或訴訟用途,具體個案仍請洽詢專業律師。

- 法令具時效性,文章內容及所引用資料,請自行查核法令動態及現行有效之實務見解。