2025-02-25

怎樣才算網路霸凌?律師解析定義與法律後果

雷皓明 律師

隨著網路社交媒體的普及,青少年往往容易成為網路霸凌的受害者。為了預防和制止網路霸凌,我們有必要了解它的定義、特點以及可能面臨的法律後果。接下來,讓我們一起深入探討網路霸凌的相關議題。

(1)網路霸凌的具體行為

網路霸凌的手法多元,常見的包括:

- 在社群平台或聊天室散布關於受害者的謠言、謊言或不雅照片

- 透過即時通訊軟體或電子郵件傳送帶有威脅、侮辱性質的訊息

- 冒用受害者身分在網路上發表不當言論,意圖破壞其名譽

- 惡意揭露受害者的個人隱私資訊,如住址、電話等

這些網路霸凌行為不僅侵犯了受害者的隱私,更可能對其心理健康與社會生活造成長期的負面影響。

(2)網路霸凌與傳統霸凌的區別

相較於傳統的校園或職場霸凌,網路霸凌具有幾項獨特的特性:

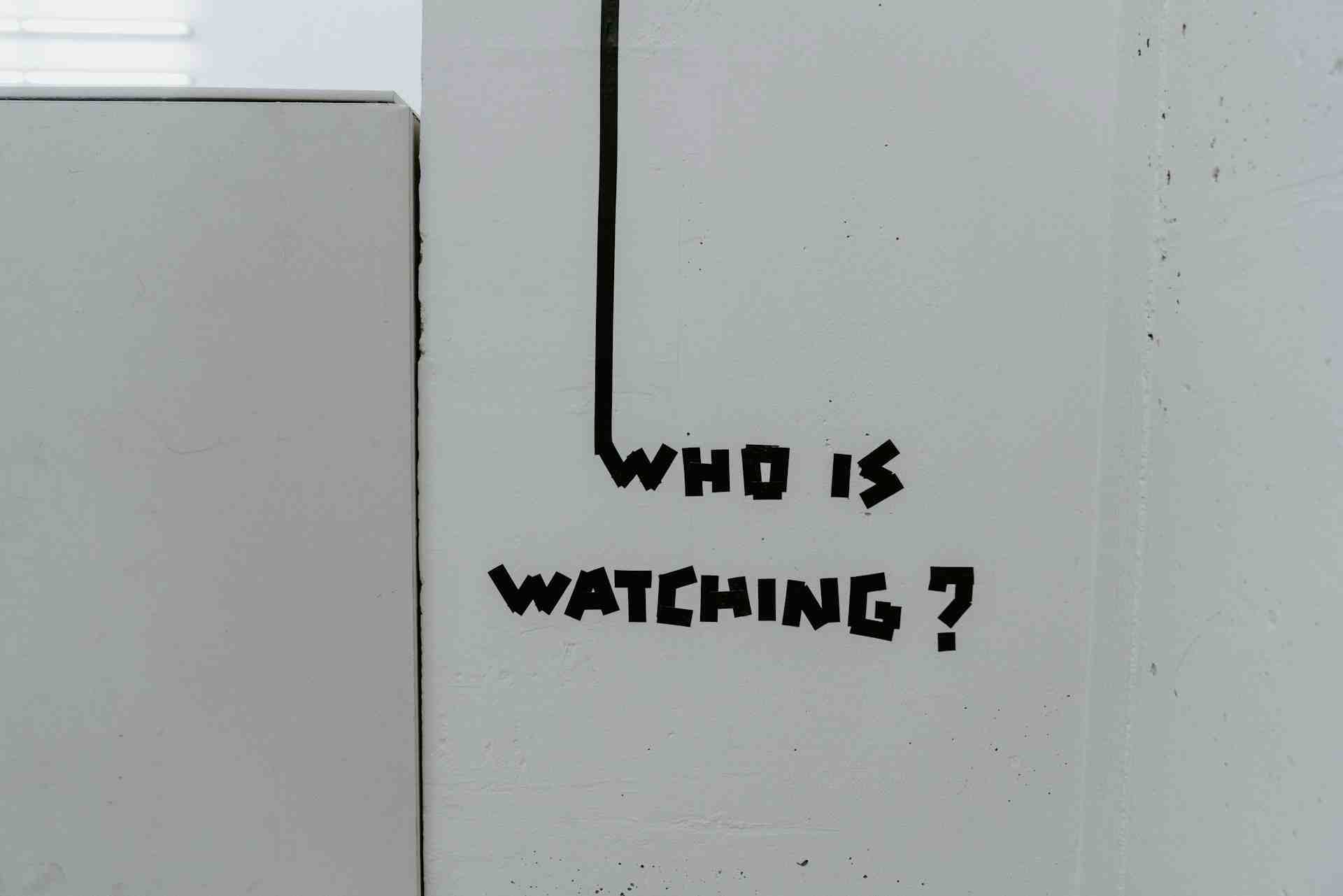

- 匿名性:加害者利用網路的匿名特性,更加肆無忌憚地進行霸凌行為,減少了對受害者的同理心。

- 時空無界限:網路霸凌突破了時間與空間的限制,受害者即便回到家中也無法擺脫霸凌的陰影。

- 傳播速度快:霸凌訊息與不實謠言能在網路上快速擴散,造成的傷害更加難以控制與消除。

- 數位足跡:網路霸凌內容會以數位形式長期存在,使受害者的傷害記憶難以抹滅。

2. 網路霸凌的法律責任探討

在台灣,網路霸凌可能觸�犯多項法律,包括刑法和民法。身為網路使用者,我們都應了解網路霸凌的法律後果,以免觸法。網路霸凌除了造成受害者心理創傷,也可能需要承擔法律責任。

(2)網路霸凌的民事賠償責任

除刑事責任外,網路霸凌也可能需負擔民事賠償責任。依民法規定,受害者得向加害人請求:

- 回復名譽的適當處分

- 賠償相當金額的慰撫金

然而,提起告訴或民事求償,都有一定的時效限制。網路霸凌對受害者心理傷害巨大,但若延誤行使權利,可能因時效已過而無法獲得救濟。受害者宜及時蒐證,尋求法律協助,才能有效制止網路霸凌,保護自身權益。

3. 遭遇網路霸凌的應對措施

當面對網路霸凌時,首要任務是保存證據。立即截圖保留所有相關訊息和內容,這些都可能成為日後提告的關鍵證據。若有可能,試著與加害者溝通,告知其行為已構成網路霸凌,可能須負擔法律責任。

如果溝通無效,就需要考慮提告。整理所有證據資料,向警方或檢察機關說明情況。但請注意,提告網路霸凌案件時,如誹謗、侮辱等罪的告訴期間僅有6個月,切勿錯過時效。此外,還可以民事求償,要求加害者登報道歉或賠償慰撫金,但須在2年內提出。

面對網路霸凌,心態也很重要。儘量保持冷靜,不要被激怒而做出不理性的回應,以免反而被對方利用,陷入更不利的處境。尋求家人朋友的支持,或諮詢專業人士意見,對於對抗網路霸凌也很有幫助。記住,沒有人應該承受霸凌,勇敢站出來捍衛自己的權益。

※網站聲明:

- 著作權由「喆律法律事務所」所有,非經正式書面授權,不得任意使用。

- 文章資料內容僅供參考,不宜直接引用為主張或訴訟用途,具體個案仍請洽詢專業律師。

- 法令具時效性,文章內容及所引用資料,請自行查核法令動態及現行有效之實務見解。